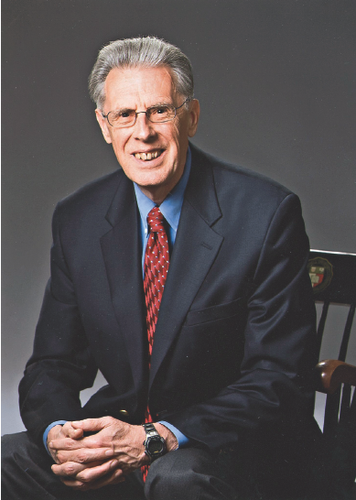

2017年,素有计算机科学领域“诺贝尔奖”之称的“图灵奖”走过了50年的历程。共有65位业内顶尖的计算机科学家被授予这项崇高荣誉,成为计算机科学历史上的里程碑式人物。在他们当中,有一位非常值得尊敬的长者近年来逐渐走进中国公众的视野,为中国高等教育发展与改革做出了杰出贡献,他就是康奈尔大学的约翰·霍普克罗夫特(John Hopcroft)教授。

重大学术贡献

霍普克罗夫特教授是全世界极负盛名的计算机科学家之一,很多计算机科学家将他视为计算机科学研究的奠基人和先驱。他曾任职于美国科学基金会和美国国家研究院,1992年至1998年间,他被布什总统指定为美国国家科学委员会成员。20世纪60年代,霍普克罗夫特教授领衔创立了理论计算机科学研究学科,包括自动机理论、形式语言和可计算性等。在这一时期,他的重要贡献是将计算机科学萌芽阶段的零散结果总结为具有整体性的系统知识,为计算机科学的建立和发展奠定了坚实的基础。70年代,他提出计算机科学应当注重算法研究,并提出了渐近分析作为评价算法性能的标准。在当时,程序员衡量所写程序的性能完全依赖于程序对若干具体问题输入的执行速度。程序性能提高时,很难分清是因为系统性能的提高,还是程序的改进,抑或是程序恰巧在对应输入上表现良好。他提出用渐近分析,即分析算法随问题规模变大时运行时间增长的趋势,作为衡量算法性能的主要指标。

通过对图的平面性和偶匹配、图的二连通和三连通块、集合合并、二部图最大匹配的高效算法研究,霍普克罗夫特教授确立了渐进分析有效性,从而建立了以渐进分析为基础的算法理论。现在这一理论已成为当今计算机科学的一大支柱。1986年,基于他在“算法及数据结构设计和分析方面的奠基性成就”,被授予图灵奖。

他还是一位杰出的计算机科学教育家,为开创计算机科学人才教育模式做出了巨大贡献。他在算法设计方面的著作The Design and Analysis of Computer Algorithms开创了算法理论的讲授模式,深刻影响了几代计算机科学工作者对算法的理解和应用。他的若干著作,例如Formal Languages and Their Relation to Automata等,均成为计算机科学的经典教材,在世界范围内广泛采用。

他的很多学生成为世界各地科学院和工程院的院士,包括美国科学院和工程院院士辛西娅·德沃克(Cynthia Dwork),美国工程院院士阿尔弗雷德·阿霍(Alfred V. Aho,冯·诺伊曼奖章获得者)、丹妮拉·鲁斯(Daniela Rus),加拿大皇家学会院士吉勒斯·布拉萨德(Gilles Brassard),ACM会士理查德·科尔(Richard Cole)、郭百宁,IEEE会士托马斯·豪厄尔(Thomas Howell)等。

与上海交通大学的不解之缘

2011年6月,在霍普克罗夫特教授到访上海交通大学之际,学校向他详细介绍了拔尖创新人才的培养方案、理念及举措,安排计算机专业本科生与他进行专场交流,并向他发出参与学院人才培养工作的邀请。在访问结束当天,他就承诺加盟上海交通大学,并从当年的12月起开始为本科生授课。

从那时至今,霍普克罗夫特教授已在中国连续度过了6个圣诞节。他每年在上海交通大学工作近3个月,开设了“面向计算机科学的数学基础”、“信息时代的计算机科学理论”、“计算机科学研究”、“自动机理论”、“专业实习”、“基础研讨课”、“计算机科学中的数学”等15门次课程。上海交通大学本科生常常感叹,“能听到世界级科学家亲自授课,是从未想到的事情。”

他不仅在上海交通大学授课,还积极着手上海交通大学的人才培养计划,甚至把“信息时代的计算机科学理论”课程讲义整理成书,将版权交给上海交通大学。他提出的唯一要求是定价不能高于 6美元,保证学生都能买得起,而自己只象征性地收了 2000 元人民币的稿费。这本教材被公认为是数据科学领域的高水平教材。最近他又将“数据科学基础”的讲义整理成书,再次把版权交给上海交通大学出版社。

他还是位非常平易和幽默的人。在上海交通大学流传这样两则小故事。2013年冬,他在上海交通大学的课程临近尾声时,有一次教室照明线路跳闸了。正在授课的他幽默地说“这是在提醒我应该下课了吗?”边说边拿出他一直随身携带的手电筒,一道明亮的光束射在正在讲解的题目上。“先用这个,如何?”他说。原本安静的听课席爆发出惊喜的赞叹声,随即响起了热烈的掌声。有人称为“智慧的光束”。

另一个故事是自从来交大授课起,霍普克罗夫特夫妇每年都在上海过圣诞节。他们也总会邀请选修教授课程的所有学生到家里做客,为学生们准备丰盛的中西合璧“圣诞晚餐”,既有披萨,也有水饺。学生们分批来到教授位于上海交通大学校园里的公寓,与教授夫妇相谈甚欢,久久不愿离去。

为了帮助中国高校提升师资水平,霍普克罗夫特教授还在上海交通大学组建了计算机科学讲座教授组,汇聚了十多位世界级计算机科学家,包含ACM会士、“千人计划”国家特聘专家以及工业界的领军人物。他还为上交大引入了世界一流大学人才培养体系,带来了课程设置信息,提升了上海交通大学计算机科学的本科教学水平。

霍普克罗夫特教授还大力推进上海交通大学与康奈尔大学的国际教育合作。2013年起,由他参与设计的上海交通大学-康奈尔大学-微软亚洲研究院联合博士项目启动,每年有1~2名上海交通大学计算机科学直博学生通过选拔前往康奈尔大学修读一年的研究生课程,之后进入微软亚洲研究院实习一年;博士论文由交大、康奈尔和微软三方导师共同指导。2014年起至今,每年有30余名上海交通大学的本科学生前往康奈尔大学进行为期一个月的科研项目。学生们除了选修康奈尔大学的课程之外,还能参与为期半年的科研实习。该项目在国内外反响热烈,已吸引了清华大学、华中科技大学选派学生共同参与。

面向全国的辐射与影响

为了推广学术大师在人才培养和学术引领方面的重要作用,上海交通大学积极帮助国内其他高校与霍普克罗夫特教授建立联系,产生了很好的辐射效果与社会影响力。霍普克罗夫特教授的所有课程均对兄弟高校开放,允许他们派师生观摩听课;学校还将他的授课录像在学院网站公开,供国内外师生学习。霍普克罗夫特教授还担任北京大学“前沿计算科学中心”主任,华中科技大学创新研究院“John Hopcroft工作室”主任,哈尔滨工业大学、吉林大学等高校的“名誉教授”职位。不仅如此,他指导了多位我国高校青年教师进行博士后研究工作,帮助他们获得学术发展,在很大程度上促进了中美两国计算机科学理论研究方面高级学者的学术交流。

2016年2月,霍普克罗夫特教授在外国专家新春座谈会上向李克强总理提出中国教育改革与发展的建议,受到李克强总理的重视。2016年国庆前夕,霍普克罗夫特教授获得了2016年“中国政府友谊奖”。该奖是我国政府为在中国现代化建设中做出突出贡献的外国专家所颁发的最高荣誉。2017年1月,霍普克罗夫特教授受邀参与了政府工作报告中关于高等教育改革方面内容的专家建言会。

2017年1月,“上海交通大学约翰·霍普克罗夫特计算机科学中心”正式挂牌成立。该中心关注计算机领域的基础问题,开发新理论及未来的高效运算法则,并积极招募全球一流的青年科学家,培养计算机领域本科及研究生阶段的拔尖创新人才,力争成为享誉世界的计算机研究中心。

2017年5月16日,霍普克罗夫特教授接受北京大学邀请,出任北京大学前沿计算科学中心主任,目的是与北大携手,共同打造具有国际一流影响力的学术团队,并在今年秋季学期起,开堂授课。北京大学校长林建华,国家自然科学基金委员会副主任、北京大学信息与工程科学部主任高文院士等,对霍普克罗夫特教授加入北大表示欢迎,向他颁发了北京大学教授的聘书。■

所有评论仅代表网友意见